原標題:英才引領 新質啟航(引題)

十載同行,“雙萬”城市與百萬人才雙向奔赴(主題)

南方日報記者 葉永茵 唐卓 謝麥詩 陳琬瑩 龔菊 黃婷 龔名揚 吳擒虎 鄭家琪 張帆 王穎/文 鄧浩 李家威 孫俊杰 黃政正 吳碧彤/圖

12月20日上午,2024東莞高層次人才活動周暨人才系列主題活動嘉年華開幕。今年是東莞舉辦人才活動周的第十個年頭,十年盛會持續以高規格、高品質釋放愛才誠意,持續擦亮愛才名片。

今年人才活動周以“英才引領 新質啟航”為主題,聚焦東莞高層次人才活動周舉辦十周年的紀念時刻,打造“建功時代”“灣區啟航”“業由才廣”“樂享莞邑”4大篇章,共36項78場活動。

“建功時代”篇章,聚焦黨建引領人才事業全面發展,舉辦活動周開幕式、東莞人才之夜——“莞邑春曉”新年音樂會、第二屆卓越工程師產教聯合培養交流大會等6項12場活動,全方位展現在黨的統一領導下,莞邑人才為東莞經濟社會發展貢獻青春力量的壯闊圖景,激勵人才在新時代新征程中展現更大擔當作為。

“灣區啟航”篇章,立足發揮東莞地處粵港澳大灣區黃金內灣“C位”的優勢,持續推進“五外聯動”和“海外引才”,舉辦“留·在東莞”留學人員嘉年華、莞邑國際友人鎮街行活動、散裂中子源國際學術交流等11項33場活動,加快構建粵港澳大灣區協同交融、互利共贏的人才發展新格局。

“業由才廣”篇章,圍繞堅持東莞“科技創新+先進制造”的城市定位,設置東莞外向型經濟高質量發展論壇、粵港澳大灣區博士博士后創新創業洽談活動、虎門電子商務技能大賽等13項20場活動,加快推動創新鏈、產業鏈、資金鏈、人才鏈深度融合發展。

“樂享莞邑”篇章,圍繞營造“家東莞”“樂享生活”的良好生活氛圍,舉辦“才聚莞邑 籃夢飛揚”——東莞高層次人才活動周籃球嘉年華、松山湖第四屆“優才杯”羽毛球友誼賽、“莞匯人才 奏唱未來”音樂系列活動等6項13場各類型主題活動,著力提升廣大在莞人才的參與感、歸屬感、認同感。

以城市之名致敬人才,以十年奮進傾心引才。

目前,東莞人才總量達328.2萬人,其中制造業人才總量達133.6萬人,持證技能人才共61.4萬人,R&D經費支出達到發達國家水平。東莞連續五年入選中國年度最佳促進就業城市,連續兩年入選中國年度最佳引才城市,今年首次躋身“95后”人才吸引力全國前十,排名上升五位。

“是人才·進莞來”,是東莞2021年發布的引才口號。事實證明,這絕不止于口號,更是東莞的初心、決心和信心。

東莞328.2萬人才與城市一起成長,繼續書寫“人、產、城、文”共鳴共進、共生共榮的佳話。

【產業篇-從世界工廠到制造名城】

華為開發者大會連續多年在東莞舉辦。

一座城,滋養千萬人夢想;千萬人,成就一座城輝煌。

近年來,“民營企業家日”“工程師日”“高層次人才活動周”等節日陸續上演,以城市之名禮遇人才,舉辦草坪音樂節、城市漫步、晚會等豐富多彩的活動,致敬他們多年來在莞邑奮斗,更向世界傳達東莞求賢若渴、廣納賢才的城市胸襟。

從“三來一補”起家的“世界工廠”,到GDP破萬億元、人口過千萬的“雙萬”制造名城,東莞與百萬人才雙向奔赴,共同書寫了無數個激情澎湃的故事。

打工仔蝶變創業者

據不完全統計,改革開放46年以來,有超2億人在東莞工作過,其中相當一部分就此“扎根”東莞。廣東鼎泰高科技術股份有限公司(下稱“鼎泰高科”)的創始人——王馨,就是這座城市的“堅守者”。從南下的“打工妹”蝶變成創業者,她憑借獨特眼光和堅韌性格,帶領企業沖破重重困難,最終實現上市夢想。

從流水線上的工人一步步做起,王馨熬過了艱辛創業的苦、攻關市場的難、資金緊張的困,帶領鼎泰高科成為國內PCB微型刀具領域的領軍企業之一。在歷經無數磨難后,王馨談及對東莞的情愫:“我們在東莞30年,從一個作坊式的貿易公司發展到上市,從沒想過要離開東莞,這是‘用腳投票’的結果。因為政府給予了企業優質的服務,最大程度地尊重企業發展的自由權。”

自稱“中專學歷、資質平庸、慢熱”的江西青年吳豐禮,一手創辦了全省首家在科創板上市的機器人企業——廣東拓斯達科技股份有限公司。在2008年國際金融危機那一年,拓斯達也遭受了“危機”,但企業核心團隊上下一心,再次一切從零開始,一步一個腳印攻堅克難,開拓市場、搶占市場、布局海外,經過6年的努力,拓斯達的成果的顯現,吳豐禮在2014年成功帶領拓斯達上市。吳豐禮也演繹出一個從退役軍人,到民營企業員工,再到上市公司董事長的草根逆襲勵志傳奇。

大學生成工廠生力軍

2022年夏天,當身邊同學紛紛加入考公考研大軍時,22歲的廣西小伙黎保裕作出了不一樣的選擇。他獨自坐上高鐵,一路向東直抵東莞,從一名應屆本科生轉變為工廠研發工程師。

如今“世界工廠”東莞各企業的生產線上,涌現著越來越多大學生的身影。他們的工作,不是上流水線做重復的機械勞動,而是以高技能人才的身份,成為制造業企業的“新生力量”。

近年來,東莞向先進制造業挺進的過程中,對勞動力素質的要求越來越高,隨之出現了大學畢業生走進工廠的現象。一批批有想法、有技術、有志向、有活力的年輕人深入制造業,將高校里所學的知識轉化為企業所需的技術技能,在制造業發展中大展所為,被視為未來產業工人的生力軍。可以說,這是一場制造業與年輕人的“雙向奔赴”。

截至2023年底,東莞全市制造業人才總量達133.6萬人,同比增長12.3%,制造業人才總量占全市人才總量的比重為40.7%。

在全球化智庫(CCG)東莞人才發展研究院院長陳亮看來,站在“雙萬”新起點上,東莞明確“科技創新+先進制造”的發展定位和打造“技能人才之都”的發展目標,為本土制造業轉型升級帶來了新的機遇,也為廣大技能人才、青年人才創造了更廣闊的職業發展空間。

【科技篇-從無人問津到科創熱土】

東莞一機器人企業在做測試。

“他們不相信中國人能做這個。”談起10多年前去歐美市場銷售高端醫療器械的往事,博邁醫療技術副總經理張志軍一臉無奈。曾幾何時,國際市場將中國制造視作“廉價、低質”的代名詞,拒之于千里之外。

值得欣慰的是,輕舟已過萬重山。如今,當張志軍再次拿出樣品,歐美客戶贊不絕口:“你們的器械質量好,有創新!”從無人問津到暢銷五洲四海,東莞高端制造如何闖出一片天?這背后,是東莞厚培科創土壤,吸引全國乃至全球的科創人才,數十年如一日開展自主研發的久久為功。

從無到有,開天辟地

40多年前,從東江口眺望,一個個小村落升起裊裊炊煙,人們光腳下地干活,褲腳上總是沾滿泥土。改革開放初期,東莞還只是一個農業縣,工業基礎十分薄弱,更談不上發展現代科技。

轉折點出現在20世紀80年代。隨著“三來一補”經濟模式的推廣,東莞逐漸成為全球重要的制造業基地,為了反哺產業發展,這個時期,東莞的高新技術產業嶄露頭角,電子信息、新材料、機械制造等領域誕生第一批自主研發技術。

“既然做了,何不認真做好?”掌舵生益科技34年的劉述峰常把這句話掛在嘴邊。20世紀80年代,中國在覆銅板領域處于極端落后狀態,技術基本源自美國,彼時的生益科技是一家“來料加工”企業,也被戲稱為“交鑰匙工程”——

美國公司將技術、產線都建好后,中國人“拎包入住”,負責生產和管理。那時候劉述峰干得最多的一件事,就是拿著美國人給的配方,滿世界找供應商。

“我跟外國人說我要買玻璃布,他們很驚訝,問我是不是弄錯了,應該買的是用來做褲子的牛仔布。我現在都記得他們驚訝的表情,他們很難相信中國竟然開始做起了電子工業。”劉述峰說。

出人意料的是,就在這樣“荒蕪”的土地上,科技的種子破土發芽,開出絢麗花朵。

“無名英雄”的創舉或許已湮沒在歷史的長河中,但一個個獎項記錄著他們為東莞自主創新作出的貢獻——

葉智方參與研制的TTI63F400F系列注塑機達到了20世紀90年代國際先進水平,獲得廣東省科技進步一等獎;張偉主持的54cm彩色顯像管設備國產化項目獲得廣東省科技進步二等獎……

于無聲處聽驚雷,東莞開展自主創新和科技攻關的門扉自此開啟。

面向國際,放眼全球

2019年元旦,從常平火車站下車,香港城市大學博士生唐子杰租了一輛車直驅松山湖,當晚便在大朗租下一間月租1600元的套間,開始了長達5年的創業生涯。

5年時間過去,在今年11月,由唐子杰擔任總經理的大鋅能源完成數千萬元Pre-A輪+融資,將用于擴大人才規模、加大研發力度、加速項目落地等事項。

唐子杰用自身經歷告訴世人,東莞是成事之地。事實上,越來越多來自全球各地的科創人才正集聚東莞,在這里追逐“科技夢”和“創業夢”。

戴上護目鏡和手套,中國散裂中子源工程師馬修·馬斯格雷夫的工作從實驗室開始。真空裝置、氦-3氣體處理歧管、烤箱……實驗室里的每個裝置與設備他都如數家珍。經過近兩年的搭建,馬修的實驗室已趨于完備,他專長的關于極化中子和磁性材料的研究正順利開展。

“現在我已經安頓下來了,我非常喜歡這個城市。”馬修現居于東莞城區,他最喜歡的商圈是33小鎮,最喜歡的餐廳位于旗峰山腳下。“我既享受東莞的自然風光,也喜愛市區的繁華生活,下班后來一頓美味的中國料理就更好了。”馬修說。

《2024中國城市科技創新競爭力研究》報告顯示,東莞入選2024城市科技創新競爭力20強,排位由上年的第14位提升到第13位。這里加速建設的大科學裝置平臺,持續造富的科技成果轉化機制,以及突破1萬家的高新技術企業,正源源不斷吸引著天下英才。

【外貿篇-從代工出口到東莞品牌】

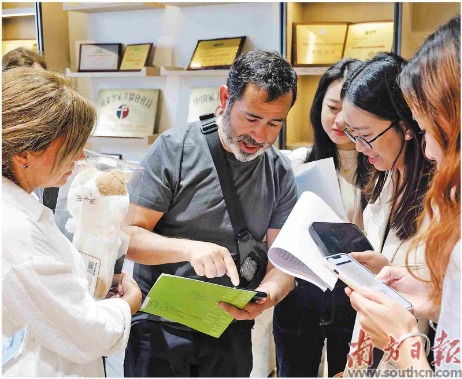

廣東(東莞)-智利經貿對接活動現場。

在全球化的浪潮中,東莞以其獨特的地理優勢和產業基礎,逐漸從“世界工廠”轉型為“智造中心”。人才,作為這一轉型的核心力量,正推動著東莞外貿的創新發展。近日,筆者走訪東莞外貿行業一線,解析東莞如何依托人才戰略,推動外貿模式的革新,實現從制造到創造的跨越,展現東莞在全球價值鏈中攀升的穩健步伐。

“體力活”到“腦力活”

對東莞這座“世界工廠”而言,外貿的脈動與城市的發展緊密相連。曾以代工出口為主的外貿模式,推動了東莞的工業化和經濟增長。然而,隨著全球經濟格局的演變,向高附加值和技術密集型產業轉型成為迫切的需求。

東莞外貿模式經歷了顯著轉變,從“三來一補”的代工時代,轉向電動載人汽車、鋰電池、太陽能電池等“新三樣”。從“體力活”到“腦力活”,這不僅是產品結構的升級,也是人才需求轉變的縮影。

在人才的牽引下,東莞企業逐步實現從代工到自主品牌的轉變。以廣東海新智能廚房股份有限公司(下稱“海新智能”)為例,通過引進的跨境電商專業人才為公司轉型開疆擴土,實現了出口額倍增,其中跨境電商出口額占比高達95%,極大增強了企業的國際競爭力。

東莞的外貿轉型之路充滿挑戰與機遇,而品牌意識的覺醒正催生著一場深刻變革——隨著全球化的深入發展,莞企逐漸認識到,僅靠OEM模式難以在國際競爭中立足,而具有相應技能的人才,正作為變革的催化劑,幫助企業實現這場華麗變身。

在東莞外貿一線,重視人才的吸納和培養已成為“標準配置”。通過廣納賢士、增加科研經費,構建起有力的人才梯隊,企業得以抓緊市場脈搏、推出具有獨特競爭力的產品。

東莞市漫步者科技有限公司、云鯨智能機器人(東莞)有限公司、廣東生益科技股份有限公司、廣東高馳運動科技股份有限公司、東莞華貝電子科技有限公司……一批莞企正以品牌為帆,人才掌舵,駛向國際藍海。

引進來也留下來

近年來,東莞全市產業發展、科技創新、人才集聚氛圍日益濃厚。在這座制造業之城,一個滋養著外貿企業茁壯成長的生態系統正逐漸成形,它不僅關乎政策扶持、平臺建設、服務鏈革新,更與人才的中堅力量和智慧貢獻密不可分。

據悉,東莞通過人才政策吸引和培養外貿領域的專業人才,聚焦創新鏈、產業鏈、資金鏈和人才鏈的深度融合,以人才鏈為核心,促進四鏈協同發展,推動外貿創新發展。

在松山湖,400余家數字貿易企業集聚,提供大數據、人工智能等數字貿易服務,為東莞品牌創新賦能;在濱海灣新區,OPPO、vivo等龍頭產業項目逐步落地,濱海灣國際開放創新創業社區等科創載體啟動運營,東莞新一代人工智能產業技術研究院正式落戶。

濱海灣還出臺“N個10條”扶持政策,在創新創業啟動資金、人才個稅獎補、教育醫療保障等方面給予人才創業政策支持,并加快建設近萬套人才公寓,配套高品質的外國語學校、國際化醫院、商業綜合體,切實解決人才后顧之憂。

經過多年的精耕細作,東莞已經孕育出一個涵蓋34個行業、6萬多種產品的完備制造體系,并構建起多個跨境電商產業帶選品中心,為數字貿易的發展提供了堅實的供應鏈配套服務和豐富的應用場景。在這一體系中,人才扮演著至關重要的角色,他們是技術創新的引領者,也是產業升級的實踐者。

展望未來,東莞將繼續利用人才優勢,推動外貿向更高層次發展——重點聚焦“四鏈”協同,全力推動外貿創新發展;東莞的“新三樣”也逐漸成為創新引擎,拉動外貿實現正增長,為東莞在全球價值鏈中占據更有利的位置。

【城市篇-從南粵小城到“雙萬”城市】

東莞黃旗山風景迷人。

西城樓是東莞最古老的歷史地標。這座640歲的城門,正對著近期開張即爆火的“東莞記憶”街區,百年前商貿繁榮的中興路騎樓街、舟行櫛比的珊洲河、文化廣場西城樓公園都換上“新裝”,市民游人從四面八方涌來,定居、開店、辦公、吃飯、逛街、逛公園……

這何嘗不是來這座城市生活的理想化縮影?從香飄四季的農業縣,發展成國際制造名城、現代生態都市,五湖四海的人才在東莞施展才華、安居樂業,共建共享宜居宜業宜游的美好家園。

十年間,才與城相互成就,一座富有商貿活力、生態魅力、城建實力的“雙萬”都市得以崛起。如何成為人才生活品質友好型城市,東莞開始了新的思考。

商業魅力成就人才引力

《2024新一線城市魅力排行榜》中,東莞連續8年入選“新一線城市”,排名11位。受益于活躍的年輕消費群體,東莞在商業資源集聚等維度排名較前,城市對年輕人口的持續吸引力,也進一步提升了城市魅力。

今年10月,東莞首家山姆會員商店開業,不到一個月銷售額突破億元,客流量近110萬人次。十年時間,萬達、萬科、萬象匯、匯一城、民盈國貿城等商業綜合體在東莞遍地開花,讓東莞的城市感和向心力不斷增強,也讓來莞人才的生活體驗感不斷上升。

隨之而來的是商務人才的大量聚集。據統計,東莞中心城區的服務業人才達42.8萬人,其中商務服務業人才近10萬人。

在“東莞記憶”街區,淘寶店擁有121萬粉絲的東莞潮牌SUPERTOFU新開了門店,主理人是高一就開始服裝事業的“東莞仔”豆腐;臺灣青年吳森勝做手沖咖啡起家,創立的“翹鼻子咖啡”已有5家分店和1家工廠。

面包節、咖啡節、寵物節、草莓音樂節……北上廣深的“新鮮事兒”,在東莞也能輕松觸達。越來越多的品牌主理、文化創意類人才,把目光投向了這座年輕人居多的“青春之城”。

“城,以盛民也;市,買賣之所也。”商貿與人才的正向吸引,成就了一座充滿活力的城市。

綠美之美營造樂活之樂

放眼東莞,星羅棋布的森林公園、山水綠地、美麗鄉村,是城市聚才的“加分項”,也是生態人才的“大舞臺”。

十年光景,東莞牢牢把握“綠水青山就是金山銀山”理念建設生態文明,榮獲“國家水生態文明城市”“國家森林城市”“國際花園城市”。

走進松山湖科技產業園區,科技與山水共一色。荔枝林中崛起“國之重器”中國散裂中子源、材料實驗室,華為斥巨資建了全球總部小鎮,清華大學等一大批院校和科研機構紛紛落戶,使松山湖以生態環境優勢在全國開發區中脫穎而出。

中國科學院高能物理研究所研究員、中國科學院大學教授童欣曾說,東莞在科技、創新等領域有著極大的、其他任何城市無法比擬的前景,而東莞優美的生態環境、高質量的配套設施、優良的教學質量也是他愿意安家、扎根東莞的重要原因。

目前,東莞建有1266個城市公園,其中森林公園21個、濕地公園24個,隨時滿足上班族的“公園20分鐘效應”。

隨著生態文明成為東莞的一張閃亮名片,生態旅游、生態農業等領域迅速發展,污染治理、生態修復、現代農業等專業人才越來越多。

從窩棚菜地到金黃麥田,在厚街種植水稻的姚雅獲評鄉村工匠生產應用(種植技術)專業正高級工程師,成為東莞第一位擁有正高職稱的農民,也成了綠美鄉村“土專家”“田秀才”的典型。

如今,“雙萬”東莞,正對標國際一流灣區,大步邁向宜居宜業高品質現代化都市。“人民城市人民建”,期待更多才和城“雙向奔赴”的美好故事。

【教育篇-從科教低地到院所林立】

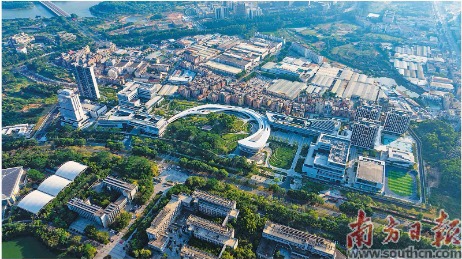

大灣區大學(松山湖校區)鳥瞰。

走在東莞,一處處科研院所林立,各類科技型企業、園區星羅棋布,“科里科氣”的獨特氣質撲面而來。

以校興城,以城育校。東莞這座外向型經濟大市,正摘掉“大學貧困市”的帽子,全方位發揮高等教育的作用,更好地服務構建支持“科技創新+先進制造”城市定位的體制機制。

10年來,東莞的科教格局發生了深刻變化,正成為廣州、深圳之外廣東高等教育的第三極。東莞名校名城交相輝映、科研院所協同發展的藍圖正徐徐展開。

昔日“荒漠”,今日“沃土”

“大灣區麻省理工”來了!

這便是地處東莞的大灣區大學。作為廣東省乃至全國高等教育領域的一項重大工程,大灣區大學定位于以理工科為主的高水平新型研究型大學,松山湖校區已于今年4月正式啟用。

不止松山湖校區,大灣區大學開展“一校兩區”建設,其中松山湖校區256畝,濱海灣校區2100畝,兩校區共同承載“教育教學”“科教產融合”“國際合作”三大功能。

大灣區大學(籌)現已集聚了一支高水平國際化的師資隊伍,與香港中文大學等境內外知名高校聯合培養的研究生已超百人,獲批國家級博士后科研工作站,獲批省重點實驗室2個、市級重點實驗室4個。

東莞,正扭轉昔日科教偏弱的局面。大灣區大學有序推進的同時,另一所知名港校——香港城市大學(東莞)的籌建正同步推進。今年4月,教育部批準正式設立香港城市大學(東莞)。隨著一期的正式啟用,該校在今年9月迎來首屆120名本科新生及442名碩士新生。

新建大學帶來學位增量的同時,長期在莞扎根的高校正以足夠的“產出”,融入這片城市沃土的發展。

作為東莞高等教育的“長子”,東莞理工學院始終立足引育人才、扎根產業、服務城市,構建起與高素質應用型創新人才培養相適應的創新型工程實踐教育體系。

廣東醫科大學則建成了近20個校企聯合實驗室和現代產業學院,把人才培養、科學研究同經濟社會發展和衛生健康事業進一步緊密結合,在高質量服務城市建設中貢獻價值、實現發展。

當人才與新興產業、地方產業發展相結合,當學科建設更先一步納入新建學校的發展思路,“制造業當家”也有了更多實感。

名校名城,交相輝映

大學與城市融合,相處“密碼”是什么?

對東莞而言,離不開兩大關鍵詞:耐心,開放。

近日,“大學與城市融合·教育科技人才一體化服務城市發展”系列學術和人才交流活動在東莞松山湖舉行。實際上,“牽手”教育科技人才,對東莞而言,已是家常便飯。

2022年,東莞獲教育部授牌建設國家卓越工程師創新研究院。該研究院以“企業出題、研究院遴選、高校揭榜”的工作機制,打破各培養主體之間的壁壘,并依托研究院專項招生指標推動大科學裝置與高校合作招收工程碩博士研究生,服務散裂中子源二期和先進阿秒激光項目的建設需求。

更多好消息傳來。東莞市累計認定的省工程技術研究中心數量達624家;北京大學、華中科技大學、電子科技大學等一批高校陸續在東莞布局建設研究院、研究中心,進一步煥發創新活力;松山湖材料實驗室研究成果入選“中國科學十大進展”“中國重大技術進展”;中國科學院高能物理研究所東莞分部成功研制我國首臺自主研發加速器硼中子俘獲治療實驗裝置,為我國醫用BNCT治療裝置整機國產化和產業化奠定了技術基礎……

共生共贏、交相輝映是大學與城市融合發展的共同愿景。隨著教育鏈、人才鏈與產業鏈、創新鏈深度融合,東莞科教偏弱的刻板印象正逐漸淡化,科技創新這個“最大變量”正轉變為支撐全市高質量發展的“最大增量”。

【就業篇-從打工福地到技能之都】

東莞招聘會現場吸引了大量大學生。

東莞的崛起,與勞動力的聚集、升級密不可分。從農業縣轉型為制造業城市,新中國成立70多年來,勤勞務實的東莞人與來自五湖四海的建設者一起創造了“東莞奇跡”。

始于10年前的制造業自動化升級,以及產業結構翻天覆地的轉變,讓這座城市對人的需求也發生了改變,為此東莞也提出了“技能人才之都”的產業工人升級計劃。

從“百萬民工下東莞”追夢,到技能人才迭代更新與城市共生共榮,東莞正在塑造人口“質量紅利”新優勢。

為企業培養“大師”

轉型升級的東莞立足制造業基礎和集聚產業工人提升技能需求,一方面不拘一格廣納四方人才,另一方面重視現有技能人才的培養工作。2016年,出臺了《東莞市技能人才培養五年行動計劃》,不斷完善政策措施,加強技能人才隊伍建設。

為了進一步促進產業工人學歷和技能提升,2018年,東莞實施百萬勞動力素質提升工程,打造“技能人才之都”,到2020年全市技術工人的比例達到22%左右,為先進制造業和高質量發展提供堅實的保障。

2022年5月,東莞市人社局對系列政策進行升級,2.0版“技能人才之都”計劃出臺,為東莞技能人才的素質提升奠定了基礎。

如今,走進東莞建暉紙業有限公司生產車間,自動化的造紙生產流水線正在24小時不停歇地運轉,經過制漿、壓榨、干燥、涂布、卷取等一系列工序,一卷又一卷碩大的紙墩被生產出來。

梁信學是這個“造紙世界”的資深工匠,他見證、參與了造紙技術的更新迭代——入行從業僅5年,他就順利通過考試答辯并取得了高級技師等級。

今年,梁信學被評為廣東省2024年“首席技師”,據悉,“首席技師”是我國“新八級工”職業技能等級架構中的金字塔尖,是職業技能等級的“天花板”。

可以說,東莞打造“技能人才之都”系列政策的落地,讓東莞技能人才培養在產業的土壤上,結出了碩果。

技能培訓人人可享

為適應企業和產業需要,近年來東莞的職業教育院校也一直在探索校企合作、產教融合的各種人才培養模式,包括有工學結合、校中廠、廠中校、訂單聯合培養、現代學徒制、產業學院等等。

東引運河兩岸,東部快速路南,擁有“兩校一中心一公共服務區”的東莞職教城在“模具名鎮”橫瀝鎮的東北部拔地而起。

位于東莞職教城內的東莞市技師學院,學校師生多次在國際技能比賽中獲得金牌。

除了積極發揮以賽促學的作用外,東莞市技師學院在全省率先引進德國“雙元制”和英國“現代學徒制”等先進職教模式,開展實體化國際合作辦學,引進國際認可、高含金量的國際職業資格證書及課程體系,推動本土化應用。

近年來,東莞市通過開展中國特色學徒制試點工作,與華為等龍頭企業共建基地、企業專班等模式,培養了一大批高技能人才。

東莞對技能人才培養的覆蓋面還在進一步擴大。

去年,東莞提出打造“技能培訓人人享”品牌,確保東莞市職業技能培訓對象全面、內容多樣、方式靈活、服務精準、帶動性強、效能顯著,使品牌成為服務企業的“直通車”。

2024年,依托“市高技能公共實訓中心+19家分基地”,東莞市新增開展智能制造、電子信息、無人機等公益性實訓17.08萬人次,推動鎮街(園區)圍繞數字化、人工智能等,開展“項目制”技能培訓5.31萬人次。

今年,東莞市人社局提出深化“技能人才之都”質量攻堅年建設,累計新增學歷技能素質提升35萬人次以上,全年目標是新增技能人才10萬人次,其中高技能人才占技能人才比例達到38%。