茶是我們生活中常見的飲品之一,但關于茶的品類你了解多少?它們又各自有著怎樣的特點?浙江杭州的西湖龍井茶、廣東潮州的鳳凰單叢茶、安徽的祁門紅茶、湖南的君山銀針茶……一片片茶葉,跨越千百年的時光,帶著山川靈秀與人文智慧,合奏了一曲茶的交響樂。由中央廣播電視總臺與文化和旅游部聯合攝制的大型文化節目《非遺里的中國》中國茶特別節目將于6月15日20:00檔在總臺綜合頻道(CCTV-1)播出,央視頻全網獨家首播。

中國傳統制茶技藝及其相關民俗是中國各地的共同文化遺產?。2022年11月29日,這一技藝成功列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺產代表作名錄?。項目涉及15個省(區、市)的44個國家級非遺代表性項目。

本期節目將跟隨主持人龍洋,中國文物學會專家委員會主任、故宮博物院學術委員會主任單霽翔,以及歌手魏晨,以六大茶類(綠茶、白茶、黃茶、青茶、紅茶、黑茶)為主線,邂逅30余項以“茶”為題的特色非遺項目,體驗非遺制茶工藝的精妙,品味六大茶類的至真風韻,開啟一場貫穿中華大地的 “中國茶非遺之旅”!

綠茶提及綠茶,總繞不開太平猴魁與西湖龍井,安吉白茶、贛南客家擂茶你也或多或少有所耳聞,可以說,龐大的綠茶家族里,幾乎沒有“無名之輩”。其實,在浙江長興還有一款有著千年貢茶底蘊的綠茶,因其鮮茶芽葉微微發紫,芽頭肥壯如同春筍一般,故而得名——紫筍茶。在一千多年前的唐朝,它是最負盛名的貢茶之一,被陸羽譽為“茶中第一”。

紫筍茶制作技藝的核心在于其獨特的“七經目制茶法”,包括采茶、蒸茶、搗茶、拍茶、焙茶、穿茶和封茶。傳承人鄭福年歷經八年艱辛,成功復原了其中最難的“蒸青”技藝,使紫筍茶“芳香甘洌,冠于他境”的風雅基因得以重現。

在品飲方式上,紫筍茶以唐代的煎茶和徑山茶宴中的點茶為佳。前者以陸羽《茶經》為綱,化飲茶為“道”,賦予哲學深度;后者以宋徽宗《大觀茶論》為典,融茶事于“藝”,鑄就美學高度。紅茶作為世界三大高香紅茶之一,祁門紅茶憑借特有的“祁門香”聞名于世,其香氣似花似果,滋味甘醇鮮爽,有著“紅茶皇后”的美譽。祁門紅茶制作技藝源于明代茶農的偶然發現——未及時殺青的綠茶在濕熱環境中自然發酵,意外形成了紅茶獨特的風味。

祁門紅茶,又稱“祁門工夫茶”。“工夫”二字在傳統手制的18道工序上得到了充分體現。其中,“打袋”與“篩選”是祁門紅茶制作中極具代表性的重要環節。從初制的4道工序到精制的14道工序,獨特的發酵過程,對時間、溫度和濕度的精準把控,賦予了祁門紅茶香氣馥郁、滋味醇厚的卓越品質。

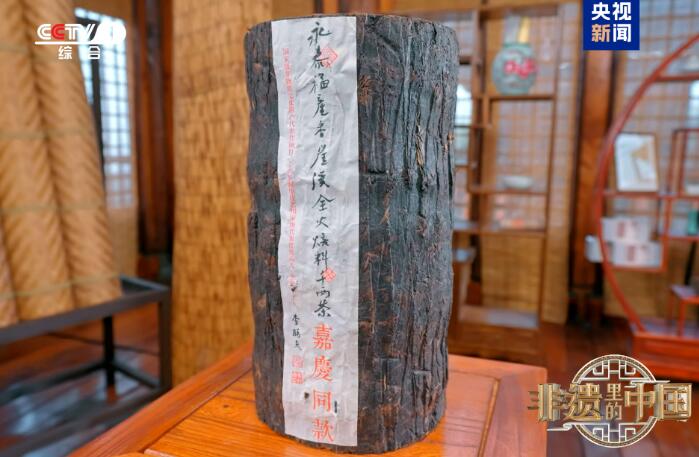

傳承人在堅守傳統工藝的同時,更在創新中尋求突破,融坦洋工夫茶、祁門紅茶、滇紅茶等多種紅茶的香氣于日常,制成紅茶桃酥、紅茶曲奇、紅茶手工皂等產品,讓茶香彌漫在生活的每一個角落。黑茶千兩茶是中國傳統制茶技藝里加工周期最長、單體重量最大、加工最為復雜的一種后發酵茶,也是公認的“世界茶王”。黑茶之所以“黑”,關鍵在于其獨特的“后發酵”過程。初步加工后渥堆,保持一定的溫度和濕度,使其自然發酵,微生物作用下,茶葉的顏色逐漸變深,內部則孕育出“金花菌”(冠突散囊菌),賦予千兩茶獨特的菌香與極高的營養價值。