近來,五糧液重啟29度經典款、瀘州老窖官宣28度國窖1573即將上市、汾酒加碼38度以下產品矩陣……頭部酒企密集押注低度化,將這場持續數年的行業探索推向高潮。

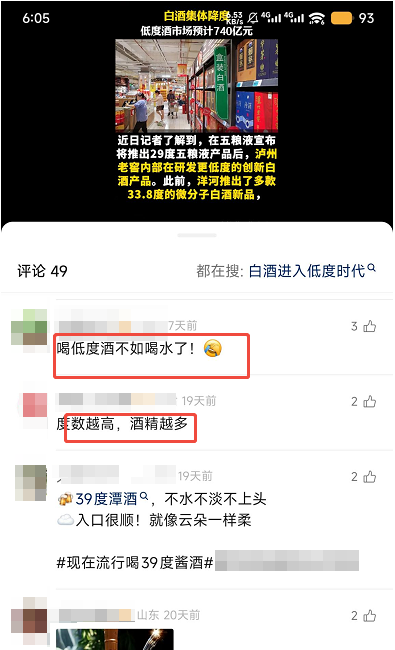

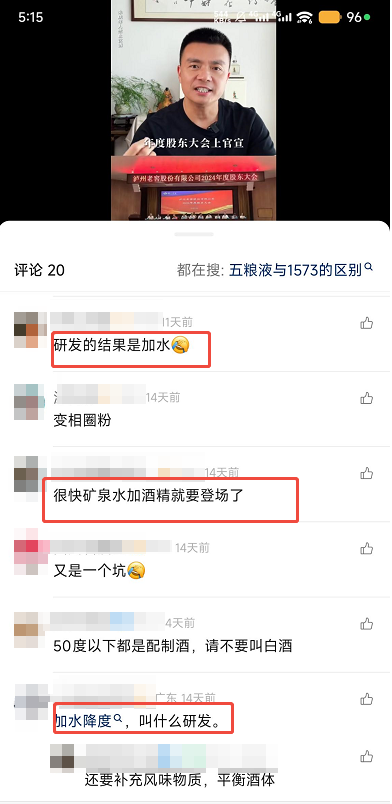

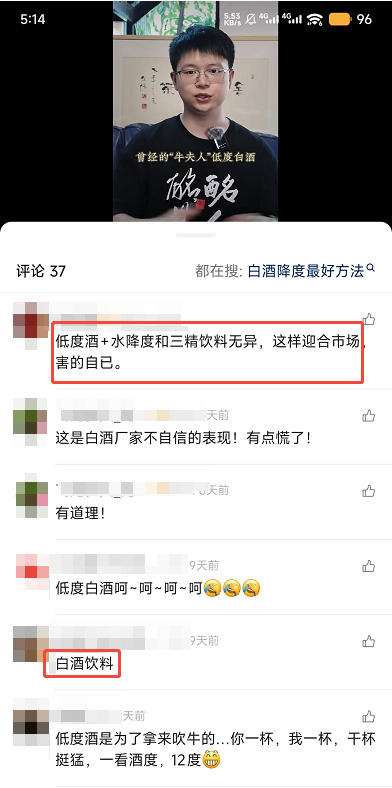

然而,市場端的質疑聲始終未歇:

“喝酒不如喝水?”

“研發的結果是加水”

“加水降度,叫什么研發”

……

更有網友稱低度白酒就是“白酒飲料”

這些聲音的背后,藏著對低度化工藝的深層誤解——白酒降度絕非簡單的“減法”,而是一場關乎技術、香型特性與消費趨勢的系統變革。其中,清香型白酒正憑借獨特的工藝稟賦,在低度化賽道展現出先天優勢,而汾酒作為清香型代表,其探索歷程恰是最好的注解。

01被誤解的降度工藝

“低度酒就是兌水”的認知,像一層迷霧籠罩著中國的白酒市場。但在釀酒師眼中,降度是比釀造高度酒更嚴苛的“精細活”。它要求在減少酒精濃度的同時,完整保留酒體的香氣層次、口感平衡與穩定性,每一步都考驗著釀酒工藝的精進。

消費者的誤解,源于對釀酒工藝的認知偏差。傳統飲酒觀念中,“高度=高品質”的印象根深蒂固。老一輩人常說“50度以下不算正經白酒”,這種將度數與純度直接掛鉤的思維,讓低度酒天然背負“偷工減料”的嫌疑。另一方面,民間“低度白酒就是高度酒直接兌水”的流言傳播甚廣,造成“低度酒難喝”的誤解始終存在。這些刻板印象的疊加,使得即便頭部企業推出高品質低度酒,也常被部分消費者質疑“名不副實”。

對于低度白酒,更深層的挑戰在于行業標準的缺失與工藝的復雜性。

目前,國家標準僅對不同香型的“低度區間”做了模糊界定,如濃香以40度為界,清香以45度為界。但對降度工藝、勾調技術標準等缺乏統一規范。這意味著,每家酒企都需自主攻克技術難關:醬香型要解決高沸點物質降度后易沉淀的問題,濃香型需防止窖香物質隨酒精揮發,清香型則要避免降度后出現“水感過重”的缺陷。對酒企而言,低度化意味著更高的基酒品質要求和更精密的勾調技藝,也需要更長的研發周期,而不是被誤解的“兌水”。

這些技術門檻與認知壁壘,讓低度白酒的發展始終伴隨著爭議。但也正因如此,那些真正深耕工藝的探索,才更顯其價值。

02為什么清香型白酒更好降度?

在白酒的十二大香型中,低度化的適配性差異顯著。醬香型因工藝復雜、酒體厚重,成為降度難度最高的香型;而清香型則憑借“先天優勢”,成為低度化最具潛力的賽道。

醬香型白酒的“降度之難”,與其釀造工藝密不可分。它采用“高溫堆積、長期儲存”的工藝,酒體中含有大量高沸點風味物質,這些物質在高度酒中能穩定溶解,一旦降至45度以下,就容易析出沉淀,導致酒體渾濁。要解決這一問題,需經歷更多輪次的勾調工藝與更長時間的陳釀來平衡,成本極高。因此,市面上優質的低度醬香酒寥寥無幾,且價格往往較高。

相比之下,清香型白酒因原料和制曲工藝相對純凈,更加適合做降度。

在工藝上,清香型白酒通常采用清蒸二次清工藝和地缸發酵,全程不接觸泥土,酒體純凈度極高,雜質含量遠低于濃香和醬香型白酒,因此無需復雜處理即可保持清亮外觀,且降度后也不易產生雜味。

而更重要的是,清香型白酒以乙酸乙酯為主體香,不僅香氣清雅協調,其主體香氣乙酸乙酯在降度出現混濁時,也相對容易處理,且在勾調環節更易通過調整香味物質比例,彌補降度后香氣和口感的損失,保留 “凈、爽、綿” 的核心特質。

清香型白酒的優勢,在新一輪市場周期得以凸顯。

2010年后,更年輕一代的消費者成為酒桌主力,健康化、年輕化消費需求的變化推動了當時低度白酒的新風潮。2012年,清香型高粱酒江小白就以40度產品切入小聚小飲的休閑場景,到2019年,憑借低度化、年輕化的差異性策略,其年銷售額突破30億。

同樣作為清香型白酒代表的牛欄山,則是憑借“綿、柔、凈、爽”的口感優勢,通過傳統商超與餐飲渠道滲透,依托“高性價比+廣泛鋪貨”的市場策略。其36度百年陳釀系列、42.3度的金標陳釀等低度酒產品多年持續增長,印證了清香型白酒的降度化潛力。

03汾酒:清香型白酒低度化的“歷史見證者”

作為清香型白酒的領軍者,汾酒對低度化的探索,幾乎貫穿了中國現代白酒工業的發展歷程。從早期的技術突破到如今的全場景布局,它的每一步實踐,都在為清香型低度化寫下注腳。

早在1964年,我國輕工業部組織的“汾酒試點”就通過加漿的形式,把68度至71度的原酒降至65度±1度。

在隨后的70年代,國內白酒普遍在55度以上,辛辣刺激的口感讓不少消費者望而卻步,而國際市場低度酒已成為主流,因此,張弓酒、五糧液、茅臺,包括汾酒在內的酒企們都開始投向白酒低度工藝,研發低度產品。20世紀80年代開始,名酒們拿出了自己的低度成果:38度瀘州老窖特曲、39度郎酒、38度洋河大曲、33度和38度的茅臺酒……

彼時綜合實力行業第一的“汾老大”汾酒,也攻克低度清香的技術難題,在1987年推出了38度汾字牌汾特佳酒,并在第五屆全國評酒會上獲評“全國名酒”,同年該款酒在全國低度白酒品評會上榮獲金樽獎。汾特佳是汾酒在降度技術上的重要成果,也是清香型低度白酒的代表之一。

汾酒深知,低度化不是簡單的“降度”,而是要與場景深度綁定。針對大眾消費市場,汾酒推出42度玻汾,其以“百元內高性價比”和“佐餐不壓味”的特點,成為千萬家庭的餐桌常客。還有42度杏花村酒,人們熟知的老白汾酒、青花汾酒等,都是其在清香型白酒低度化道路上的探索。

而在近年來,隨著消費者對低度酒和果味酒的需求增加,山西汾酒先后推出低度青花汾(如30—45度系列)和果味清香型白酒(如桂花汾酒),降低飲用門檻。

如今,汾酒的低度產品已形成完整矩陣,成為清香型低度化品質與市場價值的雙重標桿。

04低度化浪潮:消費升級下的行業新生態

白酒低度化的爭議與發展,本質上是行業適應消費升級的必然結果。當“健康飲酒”“輕松社交”成為新趨勢,低度酒的崛起便不再是偶然。

從消費者角度看,健康意識的覺醒正在重塑飲酒觀念。80后、90后不再追求“喝得多、喝得烈”,而是更在意“喝得舒服、喝得有氛圍”。低度酒的“易入口、醒酒快”特性,恰好契合這種需求——它既能保留飲酒的儀式感,又能避免過量飲酒的負擔,讓社交回歸輕松本質。

而對眾多酒企來說,低度化是突破同質化競爭的關鍵。當前白酒市場高度酒產品扎堆,又正處政策調整、市場收縮的調整期,低度化賽道為其填補了產品分區和營收。對清香型酒企而言,先天的工藝優勢讓它們更易在這一領域建立壁壘,就像汾酒與江小白的實踐所證明的:清香型不僅能做好低度酒,更能做出差異化、場景化的低度酒。

這場低度化浪潮,不是對傳統的否定,而是通過技術創新與場景適配,讓白酒更貼近當代人的生活方式。當“低度”不再被貼上“兌水”標簽,當不同香型找到各自的降度密碼,中國白酒行業或將進入“品質為先、多元共生”的新生態。

真正融入日常、傳遞美好的,才是經得起時間檢驗的好酒。這或許就是白酒低度化給行業的最終啟示。