原標題:為老人代寫回憶錄成為銀發經濟“新賽道”

最近

為老人代寫回憶錄這個新職業突然火了

相關話題頻上熱搜

打開社交軟件

與代寫回憶錄相關的信息層出不窮

有個人職業故事分享的

也有寫作者們尋找客源的

還有借此傳授經驗、兜售課程的……

在上海部分社區

甚至出現了教老年人寫回憶錄的培訓項目

截至2023年底

全國60周歲及以上老年人口為2.96億人

占總人口的21.1%

“銀發經濟”的藍海中

代寫回憶錄真是一門“好生意”嗎?

“靠給老人寫傳記,賺了18萬”

但其實這一行的門檻并不低

找人寫回憶錄的老人們大多出生于1950、1960年代。

他們生活的時代波瀾壯闊,個人故事的背后往往是時代變遷,每個人都有自己的故事想要訴說。早些時候,回憶錄可能是企業家、名人的專屬,后來隨著網絡普及技術發展,越來越多普通人也可以參與其中。

2024年,一大批人從各行各業加入這個“風口”,寫傳記成為“銀發經濟的新賽道”。寫作者中有找兼職的白領、謀求轉型的自媒體人、養老行業上下游從業者……

目前活躍在社交平臺上的寫作者,以兼職和自由職業者居多,大多都從事過媒體、出版、廣告文案等經常跟文字打交道的工作。他們本身具備豐富的文字創作經驗,往往都是從身邊人開始進入這個領域,隨著業務的增多,一些客戶會主動找上門來。其業務拓展渠道主要包括線下的口碑傳播和線上的自媒體賬號運營。

一位全職寫作者寫傳記可能需要花費3個月左右。至于收費,通常需“私下溝通”,依據文本字數與客戶要求而變化。一些明碼標價的服務價格在2萬元至4萬元不等,如果客戶在外地,還有一定的出差成本。部分“入行”較久的寫作者還提供技巧分享課程或私人指導服務。

目前,該領域也有初具規模的公司或員工人數在10人以內的工作室和小團隊,但仍是少數。

記憶留存

36歲的丁滿就是因為幫朋友“救火”,才入了行。他在2015年碩士畢業尋找創業項目時,就注意到美國有一家專門提供回憶錄代寫服務的平臺,為客戶和不同等級的作者撮合交易,一次代寫服務的報價大約折合人民幣3萬元。不過,丁滿親身感受到國內的需求萌發是在2021年。那兩年,目睹一些老人驟然離世,子女和孫輩感到緊迫,才付諸行動。

比后輩更常見的委托人是老人自己。丁滿有意識地給委托他寫作的老人作了分類。有的老人快退休了,知道單位要為他辦一場歡送典禮,就想找人記錄自己的一生,把回憶錄作為資料保存在單位;還有的老人是為了增進兒女、子孫對自己的了解,以丁滿在北京的房東為例,兩位老人是北京一所高校的退休教授,孫輩出生、成長在海外,與老人交往甚少,老人希望孩子們知道自己的爺爺奶奶是怎樣的人,便請丁滿將他們一生的經歷寫成了20萬字的回憶錄。事實上,這些主動找來的老年委托人都很類似。他們多是因為自身閱歷豐富,能深刻洞察時代變遷與個體命運的關系,到了一定年齡,工作節奏放緩,便開始渴望借助回憶錄、家史的寫作,回溯整個家族的來處,并把這些傳承下去。

活躍在抖音上的寫手韓萌,也是從老人身上捕捉到了需求而入的行。那是一年國慶節,韓萌受單位指派采訪一位退休干部。韓萌的任務是了解老人對單位的貢獻,但老人更想從青年甚至童年埋下的種子聊起。韓萌意識到,老人的一生經歷了大時代的波瀾,他的故事是一個難以分割的整體,當有人愿意傾聽時,他樂意回溯總結,給自己一個交代。“一個人在單位工作的經歷,要放進他個人歷史中來理解。”

公眾史學研究者、上海師范大學歷史系特聘教授陳新也有類似的經歷,在浙江大學公眾史學研究中心任職期間,他曾受學校委托,搶救性挖掘85歲以上的老教授在校任職期間的事跡,以彌補校史文獻的不足。然而,陳新很快發現,如果只是關心老人與工作單位的關系,很難與老人建立信任。研究中心采訪了幾十位老教授,最終為每位老人都做了一本口述史。

長期存在的需求

記者了解到,除了占據名人和企業家傳記賽道的頭部作家,老年人回憶錄市場的服務供給非常分散,從業者多是入行半年到3年不等的年輕人,以兼職代寫為主,客源和產出都非常有限。以丁滿為例,兼職代寫3年,他寫了6本回憶錄。韓萌告訴記者,目前回憶錄出品沒有標準可言。從業者的能力、審美差異很大,通過平臺曬出的回憶錄包裝品質也千差萬別。更難把控的是文本質量。

通過比對從業者提供的回憶錄文本,記者發現,一些回憶錄偏重抒情勝于事實,將傳主的個人經歷傳奇化,也有一些回憶錄會更注重事實核查,力求將傳主的口述與檔案、公開歷史資料互相印證,形成真實、可靠、準確的敘述。

“市場已經分層。有的團隊有能力在高端客戶群體中拓展客源,他們的用戶更注重傳記作為家族歷史資料的價值,強調真實性、傳承性和可讀性。而有的團隊則往下沉市場拓展,他們更看重回憶錄的包裝,對文字的要求不一定很高。不同的客群對情緒價值、儀式感的理解也不一樣。”一位從業者告訴記者。

“個人史,首先要滿足傳主的個人需求。在這個基礎之上,到了家庭層面,他希望孩子看了以后,對家史或者對自己更認可。最后才要考量對更大社會范圍的影響。”陳新告訴記者。

只需數千至1萬元出頭

AI寫回憶錄,可行嗎?

一位從業者介紹,AI寫作回憶錄收費往往只需數千至1萬元出頭,不到一個月就能完成撰寫。目前,市場上已出現多種AI編寫軟件,使用者戴上耳機回答問題,AI會根據使用者回答中的關鍵詞調整提問,從用戶提供的照片、文字和其他資料中提取信息。完成資料收集后,AI進行寫作,之后,人工編輯進行校稿審核,審核通過后,用戶可以查看,并繼續使用AI修改章節內容。

更多寫作者對AI的介入表示懷疑。湯小白嘗試了AI生成文字后選擇放棄,“雖然有時候AI可以提供給你一個寫作框架或比較華麗的措辭,但真正的核心——故事的構思和結構還是要靠自己去創作。AI只能是輔助手段,我不太愿意用。”

明微所在的團隊開發了自己的AI寫作平臺,每個月可以量產4至5篇人物傳記,不過明微自己沒有使用過。“那樣的文章雖然第一眼看著不錯,但它沒有情感,沒有人的影子,就是資料的堆疊。”她也懷疑,當老人敘述時情緒激動或跑題,AI是否有能力安撫老人的情緒,把敘述邏輯重新拉回正軌?

多位代寫回憶錄的寫作者表示,回憶錄固然具有傳承意義,但在文字成品之外,晚輩、寫作者與老人閑聊時提供的情緒陪伴,或許才是他們更需要的。陪伴帶來的情緒價值,AI大概無法替代人類。

北京師范大學老年心理實驗室的研究提到,“人生回顧法”是一種重要的老年人心理治療方法。對老年人來說,寫一本回憶錄,價值或許不僅來自最終的文稿,更來自撰寫過程得到的耐心傾聽,甚至,老年人如果能夠自己加入寫作,這一過程本身就是一種療愈。

醉翁之意不在回憶錄?

背后或有一門“教人賺錢”的生意

一位在上海高校從事創意寫作教學的青年教師表示,很多開寫作課的人,本身并不靠寫作掙稿費,在互聯網上宣傳“代寫回憶錄很賺錢”這件事,有點接近這個套路,可能主要也是靠教別人如何賺錢來賺錢。變現途徑包括但不限于培訓課程、寫作提綱,更有人已經開出“AI+回憶錄寫作訓練營”。

一份博主“初中畢業,代寫回憶錄月入2萬”標題下,培訓課包正在火熱銷售。該課包標價298元,目前已售37份。一位只寫過3本回憶錄的寫手,更開辦了數期AI+回憶錄寫作訓練營,培訓百余學員,每人收費499元。對此有評論戲稱,“已經腦補出錄音筆直接轉文字,再扔給大模型整理的一條龍了。”

“不要讓老人覺得,只有付錢才有人愿意聽他們講故事。”聽說網上流行“代寫回憶錄”并做了一番研究后,00后大學生小屏決定,“今年寒假回家,為家里的長輩做一份輕量級的回憶錄。”

產業仍處于初生階段

未來寫回憶錄可能像拍婚紗照一樣自然

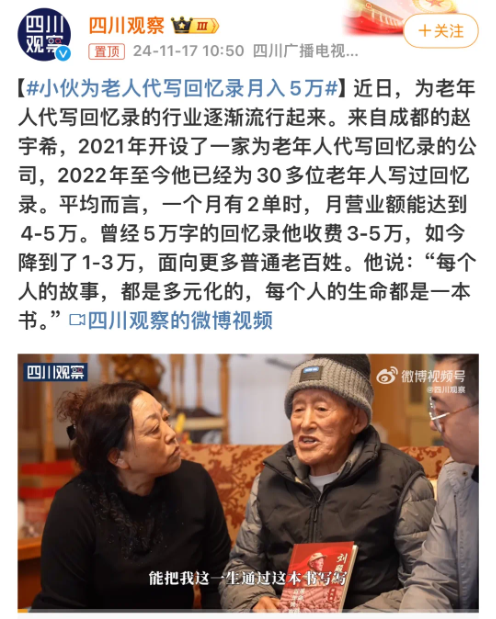

代寫回憶錄這一新興服務的興起,不僅為市場帶來了新的機遇,也體現了銀發人群的精神需求,這一點,在行業內從業多年的創業者趙宇希感同身受。在他看來,一本回憶錄帶給老人的是多重精神價值。

“首先,老人在和采訪者回憶過去故事時,他的傾訴欲望得到滿足。”趙宇希告訴記者,有些時候,采訪者的角色更像是一名心靈療愈師,在老人回顧過去經歷時,給予安撫或肯定。

“比如說,有些老人在訪談中,提到當時他作出的某些決定,可能現在回顧起來不太合適,我們會告訴他,你作出這樣的決定也是因為某些原因,這樣他們聽了就會心情很好,也會聊得更加開心。”

當老人們拿到了屬于自己的回憶錄時,往往也是老人們最開心的時候。“他們會將書推薦給親朋好友,宣傳自己的生平紀事,別人也會對他報以尊敬和欣賞,這也是一種滿足感。”趙宇希告訴記者,甚至這種滿足感,還將延伸至家庭。

“他們的孩子看到后,會明白老人們年輕時的不易與艱辛,也會更加體諒老人。”趙宇希認為,這往往也是增加家庭凝聚力,加深感情的重要方式。這些厚重的情感,帶來了老人們更多精神需求價值。

今年以來,幫老人代寫回憶錄頻頻登上熱搜,成為銀發經濟中的熱門賽道。但在趙宇希看來,代寫回憶錄這個行業仍然處于起步階段。他期望,能有更多人加入進來,將產業做得更大。

趙宇希看好代寫回憶錄這項產業的未來,他時常用婚紗照來和行業進行類比,未來回憶錄可能發展成像婚紗攝影一樣龐大的行業。他還闡述了回憶錄和婚紗攝影之間的三點共性:

一是都是充分個人定制化的產品,無法復制;二是都具有較高的社交屬性和情緒價值;三是這兩件事都是一個人到了一個重要人生階段,給自己的一種儀式感。

“在未來,可能退休了寫一本回憶錄,就和結婚時去拍婚紗照一樣自然。”趙宇希告訴記者。

(綜合來源:申工社、上觀新聞、新周刊、中國新聞周刊、封面新聞等)